Motivation und Organisation

Was motiviert Menschen in Organisationen, sich zu verändern?

Veränderung verläuft in der Regel nicht stetig, sondern sprunghaft. Das Ergebnis ist nicht vorhersagbar. Die Beteiligten müssen vertrautes Terrain verlassen, ohne zu wissen, was die Zukunft bringt. Das löst Verunsicherung aus. Warum soll sich jemand darauf einlassen? Wie müssen Prozesse gestaltet sein, damit Menschen motiviert werden, einen solchen Weg mitzugehen?

1. Zum Motivationsbegriff

Motivation bezeichnet laut Duden „die Summe der Beweggründe, die das menschliche Handeln auf den Inhalt, die Richtung u. die Intensität hin beeinflussen“, aber auch den entsprechenden psychischen Zustand, „das Motiviertsein“ im Gegensatz zur Demotivation. In der subjektiven Wahrnehmung (Introspektion) wird Motivation als Antrieb zum Handeln („Begehren“) wahrgenommen.

Der Begriff Motivation ist, wie fast alle Begriffe in Theologie, Philosophie und Humanwissenschaften, ein hypothetisches Konstrukt, genauer ein innerpsychisches Geschehen, das nicht direkt beobachtbar ist, das jedoch angenommen wird, um beobachtbares Verhalten zu verstehen. Dabei geht es im Kern um drei Fragen:

- Was bewegt Menschen bzw. treibt sie an, bestimmte Dinge zu tun und andere zu lassen?

- Wie kann menschliches Verhalten prognostiziert werden?

- Was kann man tun und wie muss man vorgehen, um menschliches Verhalten effektiv und effizient zu beeinflussen?

Motivation ist also ein Konstrukt zur Erklärung, Vorhersage und Beeinflussung menschlichen Verhaltens. In diesem Sinne definiert Rheinberg Motivation als „aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv bewerteten Zielzustand“ hin (Rheinberg 2007, 12). Damit berührt der Begriff andere Konstrukte, die ebenfalls innere Zustände beschreiben: Emotion/Gefühl, Volition/Wille und Kognition/ Gedanken.

Bereits Spinoza beschrieb in seiner 1744 erschienenen Ethik drei grundlegende „Affekte“ – Liebe, Begierde und Trauer –, aus denen er eine Vielzahl innerer Zustände ableitete, die heute unter dem Begriff der Emotion gefasst werden (Zuneigung, Zufriedenheit, Freunde, Angst, Scham etc.). Subjektiv beschreiben Menschen solche Zustände als „Gefühl“ (heftig, kurzdauernd) oder „Stimmung“ (schwach und langdauernd).

In der Psychologie spricht man von Emotionen, wenn bestimmte neuro-physiologische Reaktionsmuster (z. B. Erhöhung der Herzfrequenz), ein bestimmtes zugehöriges subjektives Erleben (z. B. Angst) und ein bestimmtes zugehöriges Verhalten, insbesondere ein spezifisches Ausdrucksverhalten (Mimik, Gestik), zusammenkommen. Emotionen sind Reaktionen auf Umweltreize. Sie färben die Wahrnehmung und haben eine adaptive Funktion, dienen also v. a. der Anpassung des Organismus an die jeweiligen Kontextbedingungen. In diesem Sinne können sie auch sekundär Antriebskraft für das Verhalten sein.

Motivation ist auch vom Phänomen des Wollens (Volition) abzugrenzen, das seit Augustinus in der Philosophie (insbesondere der Ethik) als Bedingung der Möglichkeit freier Entscheidung eine wichtige Rolle spielt. Für Augustinus ist der Wille (voluntas) nicht ein Nebenprodukt oder ein Begleitphänomen des Erkenntnisvorgangs, sondern neben dem Gedächtnis (memoria) und dem Erkenntnisvermögen (intelligentia) eines von drei konstitutiven Elementen psychisch-geistiger Prozesse überhaupt.

In der Psychologie spielt der Willensbegriff nur eine untergeordnete Rolle. Ein deterministisches Forschungsparadigma und das lange Zeit vorherrschende Reiz-Reaktions-Schema der Verhaltenstheorie ließen der Vorstellung einer inneren Handlungssteuerung wenig Raum. Erst neuere Ansätze (u. a. Heckhausen 1987) differenzieren präintentionale (vor der Entscheidung liegende) Motivationsprozesse und postintentionale (die Handlungssteuerung betreffende) Volitionsprozesse.

2. Ausgewählte Motivationstheorien

Das Feld der Motivationsforschung ist sehr umfangreich. An dieser Stelle können nur wenige Konzepte holzschnittartig vorgestellt werden, die eine Relevanz für die eingangs skizzierte Fragestellung haben. Eine Gruppe von Theorien ist darauf ausgerichtet, Motivation inhaltlich zu differenzieren. Man versucht Motive als Quellen menschlichen Verhaltens zu bestimmen und diese zu clustern bzw. zu klassifizieren. Im Unterschied dazu beschreiben prozessorientierte Theorien, wie Motivation zustande kommt, welche Größen Einfluss auf die Stärke eines Handlungsimpulses haben und wie diese Zusammenhänge ggf. algorithmisch abgebildet werden können.

Frühe Theorien stehen in der Nachfolge Darwins und führen menschliches Verhalten auf angeborene Instinkte zurück, die a posteriori aus dem Verhalten erschlossen werden (z. B. McDougall 1908). Umgekehrt klammert die klassische Verhaltenstheorie (Skinner) innere Zustände und Prozesse vollständig aus. Sie sind als „black box“ prinzipiell nicht zugänglich. Menschliches Verhalten erklärt sich allein aus erlernten Reiz-Reaktions-Mustern, die durch positive oder negative Verstärkung ursprünglich spontaner Verhaltensweisen entstehen und entsprechend beeinflusst werden können.

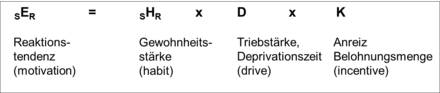

Nach Hull (1943), der in der Tradition der Verhaltenstheorie steht, ergibt sich die Stärke einer Verhaltenstendenz aus der Verknüpfung der Faktoren Gewohnheit („habit“ = Stärke der erlernten Reiz-Reaktions-Verbindung), Triebstärke („drive“ = Deprivation eines biologischen Bedürfnisses) und Anreiz („incentive“ = Belohnungsmenge):

Kognitive Theorien untersuchen dagegen, was zwischen Reiz und Reaktion, also in der „black box“ passiert. Grundannahme ist, dass Verhalten zielorientiert geschieht und von kognitiven Prozessen beeinflusst wird.

Forschungsergebnisse von Atkinson (1975) legen nahe, dass die Stärke einer Tendenz, in spezifischer Weise auf ein bestimmtes Ziel hin zu handeln (Motivation), abhängig ist vom Motiv (der Bedeutung, die dieses Ziel für die Person hat), dem Erwartungswert (der angenommenen Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verhalten zu dem gewünschten Erfolg führt) und dem Anreiz, den diese Konsequenz hat (Höhe der Belohnung):

Heider untersuchte in den 1950er Jahren die Frage, wie sich Menschen Verhalten erklären (vgl. Heider 1958). Ein Handlungsergebnis x (z. B. die Note in einer Klassenarbeit) wird vom „naiven Beobachter“ auf Einflussfaktoren zurückgeführt, die entweder in der Person oder aber der Umwelt liegen. Als innere Ursachen werden v. a. Fähigkeit (Können, Kompetenz) und Bemühung (Wollen, Anstrengung) angesehen. Bei den Umwelteinflüssen kommen stabile Faktoren (z. B. die Aufgabenschwierigkeit) und variable Faktoren (z. B. Gelegenheit und Zufall) in Betracht:

Am Beispiel der Schulnote: Die 5 gab es, weil der Schüler es nicht konnte (nicht gelernt hat) oder nicht wollte (keine Lust hatte) bzw. die Aufgabe zu schwer war oder er einfach nur Pech hatte. Der Beobachter trägt also seine spezifisch akzentuierte „naive Verhaltenstheorie“ als Folie an die Wirklichkeit heran, um sich zu erklären, in welchem Maße ein Geschehen von Absichten, Anstrengung und Fähigkeiten oder aber äußeren Bedingungen verursacht ist. Auf diese Weise reduziert er Komplexität und verleiht der Beobachtungssituation Sinn, um sich darin besser orientieren zu können.

Untersuchungen von Rotter zeigen, dass sich Menschen darin unterscheiden, ob sie dazu neigen, eher interne oder eher externe Kausalattribuierungen vorzunehmen. Menschen, die davon überzeugt sind, dass Situationen, Prozesse und Entwicklungen eher von äußeren Faktoren bestimmt werden, neigen tendenziell dazu, sich passiver zu verhalten, als Menschen, die eine starke innere Kontrollüberzeugung haben („locus of control“).

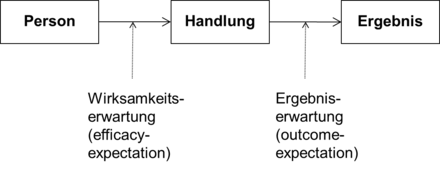

Bandura (1977) unterscheidet bei den internen Kontrollüberzeugungen zwei Komponenten, „self-efficacy-expectation“ (Wirksamkeitserwartung) und „action-outcome-expectation“ (Ergebniserwartung). Die Ergebniserwartung spiegelt die Annahme wider, dass eine bestimmte Handlung zu einem bestimmten Ergebnis führt, die Wirksamkeitserwartung dagegen die Überzeugung, die betreffende Handlung auch ausführen zu können.

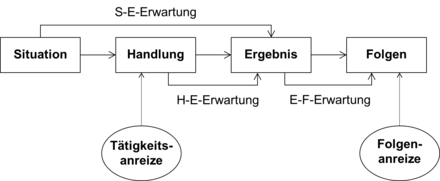

Inzwischen liegt von Heckhausen ein erweitertes kognitives Modell der Motivation vor, das für das Verständnis motivationaler Prozesse sehr hilfreich ist (vgl. Heckhausen/Gollwitzer/Weinert 1987). Das Modell basiert auf der Struktur eines ergebnisorientierten Handlungsablaufs:

Die Stärke der Motivation, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, beruht auf dem Zusammenspiel von 5 Faktoren:

- die Situations-Ergebnis-Erwartung (Annahmen der Person darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich ein Ergebnis einstellt, wenn sie selbst nicht in das Geschehen eingreift)

- die Handlungs-Ergebnis-Erwartung (Annahmen der Person darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich ein Ergebnis durch eigenes Eingreifen bzw. Handeln einstellt bzw. beeinflussen lässt)

- die Ergebnis-Folgen-Erwartung (Annahmen der Person, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes [Handlungs-]Ergebnis eine bestimmte Folge [Konsequenz] nach sich zieht)

- der Tätigkeitsanreiz (Attraktivität, welche die Handlung selbst für die Person besitzt) und

- der Folgenanreiz (Attraktivität der erwarteten Konsequenz für die Person)

Im Kern besagt das Modell, dass „die Handlungstendenz einer Person umso stärker wird, je sicherer das Handlungsergebnis Folgen mit hohem Anreizwert nach sich zieht und umso eher dieses Ergebnis vom eigenen Handeln abhängt und sich nicht schon aus dem Gang der Dinge alleine ergibt“ (Rheinberg/Vollmeyer 2012, 133 f.).

Die Anreize, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, können nicht nur in den Ergebnisfolgen, sondern auch in der Handlung selbst liegen. Die Motivationsforschung spricht von extrinsischer bzw. intrinsischer Motivation. Extrinsisch motiviert ist ein Individuum, das etwas deshalb tut, weil es von außen dafür belohnt wird. Intrinsisch nennt man die Motivation, wenn das Individuum etwas um der Tätigkeit selbst willen – zweckfrei – tut, unabhängig davon, ob es belohnt wird oder nicht. Generell geht man davon aus, dass intrinsische Motivation stärker und nachhaltiger wirkt als extrinsische (vgl. Rheinberg 2007).

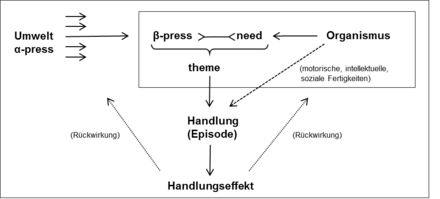

Aus der klinischen Praxis kommend führt Murray (1928) menschliches Verhalten auf das Zusammenspiel von Bedürfnissen und Umwelteinflüssen zurück. Bedürfnisse („needs“) sind innere Zustände, die nur aus ihren Wirkungen im Verhalten erschlossen werden können. Murray unterscheidet primäre, physiologisch hervorgerufene Bedürfnisse, von sekundären, die durch das Auftreten bestimmter Umweltreize („press“) oder der Vorstellung davon in Gang gesetzt werden, u. a. die Bedürfnisse nach Anerkennung und Prestige (z. B. n achievement), nach Macht (z. B. n dominance), nach Unabhängigkeit (z. B. n autonomy) und nach sozialer Interaktion (z. B. n affiliation oder n play). Umwelteinflüsse („press“) sind Reize oder Reizobjekte, die das Individuum zu einer bestimmten Reaktion oder Handlung veranlassen bzw. die Bedürfnisbefriedigung erleichtern oder erschweren. Objektive Umwelteinflüsse bezeichnet Murray als α-press, ihre subjektive Wahrnehmung – entscheidend für die Motivation – als β-press:

Im Laufe der Sozialisation bilden sich beim Individuum spezifische Umwelt-Bedürfnis-Konstellationen („Themen“) heraus, die Persönlichkeit und Verhalten in besonderer Weise prägen.

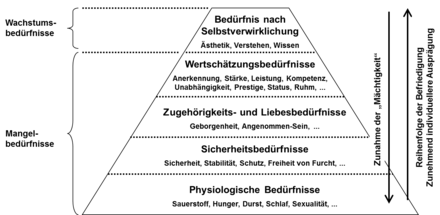

Maslow (1954) ist prominenter Vertreter der Humanistischen Psychologie. Er postuliert – anders als alle Theoretiker vor ihm – eine hierarchische Beziehung zwischen den von ihm definierten Bedürfnisclustern:

Die Cluster bauen hierarchisch aufeinander auf. Die „höheren“ Bedürfnisse haben sich phylogenetisch später entwickelt. Entsprechend bilden sie sich auch ontogenetisch später aus. „Höhere“ Bedürfnisse werden erst dann relevant, wenn die darunterliegenden Bedürfnisse in angemessener Weise befriedigt sind. Je grundlegender ein Bedürfnis, desto wichtiger ist es für das Überleben, umso eindeutiger und mächtiger wirkt es. Höhere Bedürfnisse setzen bessere familiäre, ökonomische, politische und bildungsbezogene Umweltbedingungen voraus. Werden Mangelbedürfnisse dauerhaft nicht befriedigt, führt dies zu Erkrankungen. Umgekehrt sind Mangelbedürfnisse beim gesunden Individuum eher gering ausgeprägt (weil befriedigt).

Im Anschluss an Maslow unterscheidet Herzberg (vgl. Herzberg/ Mausner/Bloch Snyderman 1959) in seiner Zwei-Faktoren-Theorie zwei Arten von Einflussgrößen auf menschliches (Arbeits-)Verhalten: Motivatoren („satisfyers“) und Hygienefaktoren („dissatisfyers“). Motivatoren kommen schwerpunktmäßig aus dem Arbeitsinhalt selbst. Sie führen zu einer höheren Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung. Die Hygienefaktoren sind auf den Kontext der Arbeit und die Arbeitsbedingungen bezogen. Sie führen bei Nichtbefriedigung zur Verringerung der Arbeitszufriedenheit und in der Folge zu einem deutlichen Rückgang der Arbeitsleistung. Im Blick auf Maslows Bedürfnishierarchie beziehen sich die dissatisfyers eher auf die unteren Bedürfnisklassen (z. B. Sicherheitsbedürfnis), während die satisfyers eher den höheren Bedürfnisklassen zugeordnet werden können (z. B. Bedürfnis nach Wertschätzung und Selbstverwirklichung). Plausibel wird in diesem Zusammenhang auch, dass Demotivatoren stärker wirken als Motivatoren. Auch hier gilt ähnlich wie bei Maslows Bedürfnishierarchie: Das Konzept hat eine hohe Plausibilität und praktische Relevanz, ist jedoch empirisch nicht erwiesen.

3. Motivation als Gegenstand der Planung und des Monitorings von OE-Prozessen – Orientierungshilfen

Die Motivation der beteiligten Akteure ist ein wichtiger, häufig vernachlässigter Fokus der Planung und des Monitorings von OE-Prozessen. Dabei ist es hilfreich, Konzepte zu benutzen, die eine Gesamtübersicht, eine Landkarte bieten, die als Orientierungshilfe dienen kann. Exemplarisch werden hier die Konzepte von Kehr und Küpers vorgestellt.

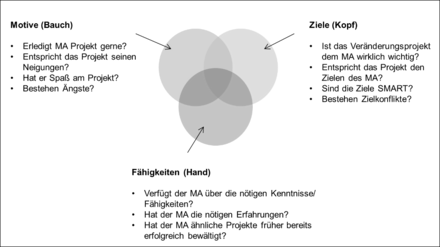

(1) Zusammenspiel von Kopf, Bauch (Herz) und Hand (3K-Modell der Motivation)

Kehr (2008) hat ein in der Praxis einfach zu handhabendes Komponenten-Modell der Motivation vorgelegt, das sowohl für die Diagnostik als auch für die Planung von präventiven Maßnahmen herangezogen werden kann. Das Modell geht davon aus, dass Motivation aus drei Komponenten zusammengesetzt ist, die miteinander in Wechselwirkung stehen: Motive, Ziele sowie Fähigkeiten und Selbstvertrauen.

Kernidee ist, dass „die ideale Motivation dann entsteht, wenn sowohl kognitive Zielsetzungen (Kopf …), affektive Motive (Bauch …) und Fähigkeiten, Erfahrungen und Kenntnisse (Hand …) übereinstimmen. Fehlt ein Bereich, so kann sich Motivation nicht optimal entfalten, und ich muss gegensteuern“ (Kehr 2008, 25).

Die Ansatzpunkte und Interventionsformen sind je nach Komponente und Schnittstelle verschieden. Ideal ist es, wenn alle drei Komponenten passen. Dann können Maßnahmen wie Beteiligung an Entscheidungen, Übertragung von Verantwortung oder Einführung einer Feedback-Kultur die Performance noch weiter verbessern. Sind die Motive schwach ausgebildet oder diskrepant zu Zielen und Fähigkeiten, ist es ratsam, daran zu arbeiten, den Lust-Faktor zu erhöhen, z. B. indem gemeinsam Visionen entwickelt oder spielerisch-experimentelle Erfahrungsräume geschaffen werden. Fallen die Fähigkeiten aus, kann dies durch Coaching oder Training kompensiert werden. Mangelnder Zielbildung lässt sich durch stärkere Zielanreize, Zielvereinbarungen oder die Lösung eventueller Zielkonflikte angehen.

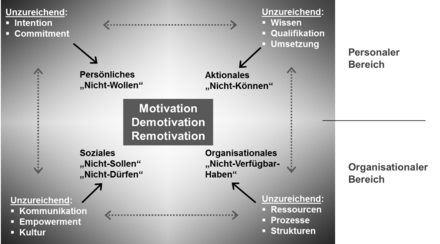

(2) Zusammenspiel personaler und kontextueller Einflussfaktoren

Um Einfluss- und Gestaltungsfelder der Re-Motivation in OE-Prozessen zu skizzieren, greift Küpers (2008) das Konzept der Kausalattribuierungen von Heider und Rotter auf. Es gibt Faktoren, die in der Person liegen, und solche, die dem organisatorischen Kontext angehören.

Mangelndes Commitment bzw. unzureichende Intentionen führen zu einer Haltung des „Nicht-Wollens“, die sich als Passivität oder Widerstand Ausdruck verleihen kann. „Nicht-Können“ kann ausgelöst sein durch mangelndes Wissen, mangelnde Qualifikation, Überforderung etc., was sich dann auch sekundär in einem „Nicht-Wollen“ (also einer willentlichen Abkehr oder in innerer Kündigung) niederschlagen kann.

Unzureichende Kommunikation (Transparenz, Wertschätzung etc.), mangelnde Beteiligung und Übertragung von Verantwortung, geringe Fehlertoleranz … führen zu einer Wahrnehmung des „Nicht-Sollens“ oder gar des „Nicht-Dürfens“. Wenn zudem Ressourcen, Prozesse und Strukturen unzureichend sind, entsteht bei den Beteiligten der Eindruck, dass die Situation als Ganze weder verfügbar noch steuerbar ist.

Wenn sich in OE-Prozessen Erfahrungen der Demotivation wiederholen und sich bei den beteiligten Akteuren in Haltungen verfestigt haben, die sich in mentalen Leitsätzen der skizzierten Form niederschlagen, sind massive Widerstände vorprogrammiert. Daher ist es sinnvoll, präventiv vorzugehen. Jede Organisation hat ihre spezifischen Muster der Demotivation. Sie bewusst vor und im Verlauf von OE-Prozessen zu thematisieren, wahrzunehmen und zu kommunizieren, kann gute Hinweise darauf geben, welche Interventionen erforderlich sind, um solche Muster zu unterbrechen, präventiv Demotivation zu verhindern bzw. aktiv Remotivation zu betreiben.

4. Prinzipien und Strategien der Motivationsbildung in OE-Prozessen

Aus den Ergebnissen der psychologischen Forschung lassen sich grundlegende Prinzipien und Handlungsstrategien ableiten, um Menschen in Organisationen zu motivieren, sich auf Veränderungen einzulassen und Entwicklungsprozesse konstruktiv mitzugestalten.

(1) Den Rahmen sichern – Vertrauen ermöglichen

Wichtiger als alle Maßnahmen der Motivation von Mitarbeitern ist die konsequente Vermeidung von Demotivation (vgl. Herzberg/Mausner/ Bloch Snyderman 1959). Die Erfahrung zeigt, dass Menschen ein schier unüberschaubares Wissen mitbringen, andere zu demotivieren. Mitarbeiter nicht beachten und abwerten, von Informationen und Entscheidungen ausschließen, ständig kritisieren, öffentlich bloßstellen, im Unklaren über die berufliche Zukunft lassen, ihnen drohen, keine Verantwortung übertragen, Räume eng machen, selbstständiges Arbeiten verhindern … – all das kennen die meisten aus schmerzlicher Erfahrung und praktizieren es vielfach selbst mehr oder weniger bewusst.

Weil demotivierendes Verhalten moralisch verwerflich ist, gehen alle stillschweigend davon aus, dass es nicht geschieht. Das wiederum hat zur Folge, dass es nicht thematisiert, reflektiert und kontrolliert wird. So kann es sich ungehemmt entfalten.

Demotivatoren zielen auf die Mangelbedürfnisse Sicherheit, Zugehörigkeit und Wertschätzung. Sie sind daher sehr viel wirkmächtiger als Motivatoren, die auf die Wachstumsbedürfnisse zielen (vgl. Maslow). Daher besteht der erste und wichtigste Schritt der Motivationsbildung und -erhaltung in OE-Prozessen darin, die offenen und verdeckten Demotivatoren zu erkennen und zu unterlassen. Das in kirchlichen Kontexten immer wieder genannte Stichwort der „angstfreien Kommunikation“ zielt genau darauf ab. Erreichen kann man das nur über einen offenen, entsprechend fokussierten Dialog, verbindliche Absprachen und gezieltes kritisches Feedback.

(2) Stress reduzieren – Sinn erschließen

Das menschliche Gehirn hat sich über Millionen von Jahren hinweg entwickelt. Dabei sind unterschiedliche Hirnstrukturen entstanden:

- das verlängerte Mark/Rückenmark (Sitz der autonomen Reflexe)

- das Stammhirn (Sitz der Instinkte, die der Selbst- und Arterhaltung dienen)

- das limbische System (Sitz der Emotionen, Gefühle und Stimmungen)

- der Neocortex (Sitz des logisch-rationalen und des intuitiv-ganzheitlichen Denkens)

Alle vier hirnorganischen Systeme haben eine aktivierende und ausrichtende (also motivationale) Funktion. Sie dienen dazu, dass sich das Individuum in seiner Umwelt orientieren und situationsgerecht verhalten kann.

Unter Stress verändert sich die Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeit: Sie wird eingeengt, weniger differenziert, eindimensional und ich-bezogen. Die übergeordneten Steuerungssysteme werden schrittweise ausgeschaltet. Emotionales, instinktives und schließlich reflexartiges Verhalten tritt in den Vordergrund (vgl. Osterhold 1996, 72 ff.).

Das geschieht auch, wenn die Organisation unter Veränderungsdruck steht. Routinen funktionieren nicht mehr. Die Organisation droht aus den Fugen zu geraten. Wenn Führungskräfte in dieser Situation selbst mit Stress reagieren, hektisch und unberechenbar werden, dann verunsichern und demotivieren sie ihre Mitarbeiter, weil sie ihnen gegenüber signalisieren, dass sie das Ganze nicht mehr im Griff haben, nicht halten können.

Das Identifizieren und Vermeiden demotivierenden Verhaltens genügt allerdings nicht, weil die Verunsicherung tiefer geht, strukturell-organisatorisch bedingt ist. Führung hat die Aufgabe, die Notwendigkeit von Veränderung zu erklären und ihr damit einen Sinn zu geben: Es gibt keine Zukunft ohne Unsicherheit und Irritation. Nur durch die Krise hindurch können neue Lösungen gefunden werden. Das kennt jeder aus der eigenen Geschichte.

Wenn Menschen Verlust, Unsicherheit und Veränderung einen (Glaubens-)Sinn geben können, bleiben diese zwar immer noch schmerzhaft, sie verlieren jedoch das Bedrohliche. Der Prozess kann im Modus der Rationalität und Reflexivität gehalten werden. Disstress kann für die Beteiligten zum Eustress werden; zweckrationales, multistabiles Verhalten wird möglich.

(3) Programmierung auf den Status quo vermeiden – Transparenz herstellen

Eine Organisation kann nicht maximal funktionieren und zugleich optimal lernen (vgl. Dessoy 2013, 32 f.). Im Modus der Produktion, in dem sich die Kirchen noch immer befinden, werden die Ressourcen v. a. dafür eingesetzt, in festgelegten Routinen das bestehende (Standard-) Portfolio für eine schwindende Zahl traditioneller Nutzer möglichst lange flächendeckend bereitzuhalten.

Solange man produziert und bedient, hält man vermeintlich den Stress, faktisch aber den Leidensdruck (die Triebstärke im Sinne Hulls) bzw. die Risikowahrnehmung (im Sinne Atkinsons und Heckhausens) niedrig („Es geht ja noch einigermaßen“). Die Motivation zur Veränderung ist gering.

Verschärft wird die Konditionierung auf den Status quo, wenn trotz klarer Ansagen, was sich verändern wird, trotz knapp bemessener Personalpläne, trotz der Aussage, dass kein Hauptamtlicher mehr kommen wird, eine vakante Stelle plötzlich und unerwartet doch wieder besetzt wird – nach Intervention an der richtigen Stelle, versteht sich. Was lernt der Beobachter: Es geht doch. Man muss nur lange genug Druck machen. Im Übrigen wirkt dieses Vorgehen im Sinne der Intervall- bzw. der Zufallsverstärkung der Verhaltenstheorie besonders verstärkend und stabilisierend: Widerstand wird dadurch programmiert und geradezu zementiert. Vermeiden schmerzlicher Eingriffe hilft nicht, im Gegenteil, es macht das Loslassen nur sehr viel schwerer.

Ein Verhalten, das lange verstärkt wurde, braucht auch eine lange Zeit, um gelöscht zu werden. Parallel dazu müssen Maßnahmen ergriffen werden, um Verhaltenstendenzen, die nicht eingeübt sind, gezielt zu verstärken. Klartext, Konsequenz und Nachhaltigkeit sind angesagt angesichts der Verstärkungsgeschichte, die hinter den Kirchen liegt.

(4) Die Kraft der inneren Bilder entdecken – Visionen kreieren und synchronisieren

Es gibt für uns Menschen keine Möglichkeit, Wirklichkeit an sich zu erkennen. Unser Gehirn filtert und ordnet die Sinnesreize, die auf uns einwirken, mit Hilfe von Vorstellungen, die wir im Laufe unserer Sozialisation erworben haben. Die erlernten und tradierten inneren Bilder (insbesondere Kirchen-, Gemeinde-, Rollenbilder) vermitteln uns Sinn, schaffen Identität und geben uns Orientierung.

Visionen oder innere Bilder verkörpern im Sinne von Heckhausen und Rheinberg (ideale) Zielzustände (systemisch: Attraktoren), die als vorweggenommenes Handlungsergebnis mit Erwartungen verknüpft sind. Sie sind (aus kognitiver Perspektive) die zentralen Stellschrauben im Blick auf die Ausrichtung der Motivation.

Auf welches Ziel hin geschieht Entwicklung? Sind überhaupt die Bedingungen gegeben, damit das Ziel erreicht werden kann? Welchen Einfluss habe ich dabei? Welche Folgen ergeben sich, wenn das Ziel erreicht ist?

Das Wissen um die Bedeutung innerer Bilder ist uralt: „Ohne prophetische Vision verkommt das Volk“ (Spr 29,18). Sie sind der entscheidende Ansatzpunkt zur Veränderung der Wirklichkeit. Neue Bilder zu kreieren und zu synchronisieren ist die zentrale Aufgabe in Veränderungsprozessen. Neue Bilder können jedoch nicht entstehen und eine motivierende Kraft entfalten, wenn die alten Bilder noch virulent und wirksam sind, wenn kein Raum für neue Ideen und Zielperspektiven geschaffen wird. Neue Bilder können auch nicht vorgegeben, von oben verordnet werden. Motivieren können sie nur dann, wenn es zugleich eine neue Erfahrung gibt.

(5) Dem Fluss der Gefühle folgen – die emotionale Qualität des Prozesses beachten

Organisationen entstehen – wie alle sozialen Systeme – durch Kommunikation, indem die involvierten Akteure sich wechselseitig selektierend beobachten und ihrem Verhalten in der Beobachtungssituation Sinn zuschreiben (vgl. Luhmann 1984, 194). Durch Wahrnehmung bzw. Unterstellung wechselseitiger Beobachtung und Sinnzuschreibung können die Akteure sich und ihre Aktionen aufeinander beziehen und miteinander abstimmen.

Organisation ist also Kommunikation, und Kommunikation hat eine emotionale Ebene (Watzlawik) bzw. eine Beziehungsebene (Schultz von Thun). Es geht in OE-Prozessen immer auch um Zugehörigkeit, also Inklusion und Identifikation. Daher sind sie in der Regel mit starken Emotionen verknüpft.

Groth (2013) beschreibt den emotionalen Anteil von OE-Prozessen als „emotionale Achterbahn“ zwischen Leugnung, Zorn, Trauer und Akzeptanz. Er greift damit die Grundstruktur von Trauerprozessen auf, die u. a. Verena Kast (1982) beschrieben hat:

- Am Anfang steht die Verneinung. Der (drohende) Verlust bzw. die Notwendigkeit des Loslassens liebgewonnener Erfahrungen wird geleugnet. Es gibt kaum Zugang zu den eigenen Gefühlen. Der Schmerz überwiegt, man ist instinktiv starr vor Schreck (Totstellreaktion).

- Dann brechen starke Emotionen durch, beginnend mit Enttäuschung, Wut und Zorn. Die Suche nach Schuldigen beginnt, Angst und Unruhe breiten sich aus bis hin zur Resignation. Das Zulassen aggressiver Anteile hilft, nicht in dauerhafte Depression zu verfallen.

- Das liebgewonnene Verlorene wird noch einmal aufgesucht, erinnert und durchlebt. Es wird auf diese Weise zu einem „inneren Begleiter“, einem inneren Bild, das zur eigenen Person gehört, das man erinnern und loslassen kann. Der Verlust ist integriert.

- So entsteht Freiraum für Neues, neue Verhaltensmöglichkeiten, Ideen, Lebensstile und Bindungen, und zugleich ein Wissen, dass Verlust mit Schmerz, aber zugleich mit Chancen verbunden ist. Leben in veränderter Form ist möglich.

Aus der Perspektive der Motivationspsychologie blockieren starke Emotionen die Wahrnehmung. Trauer und Wut fixieren ich-bezogen auf eine einzige Lösung, die der Vergangenheit. Es entsteht sekundär Widerstand gegen Veränderung. Alternative Handlungsoptionen haben keine Chance, ihre motivierende Kraft zu entfalten. Trauerarbeit ist daher umso wichtiger, je existentieller die Verluste sind, die mit den Veränderungeneinhergehen (können).

(6) Anreize wecken – Wirkungen erfahrbar machen

Da in Veränderungsprozessen das „Neue“ noch nicht vorliegt, allenfalls innere Bilder davon, können auch noch keine, nur ansatzweise oder nur schwach ausgebildete Verhaltensgewohnheiten (im Sinne Hulls) oder Erwartungswerte (im Sinne Atkinsons, Heckhausens, Rheinbergs) existieren. Damit ist automatisch die Motivation, solche Verhaltensweisen zu zeigen, gering. Umso größer muss daher der Anreiz sein, der sich aus dem Veränderungsprozess selbst bzw. den Ergebnisfolgen ergibt, damit überhaupt eine bestimmte Motivationsstärke entstehen kann.

Um die Anreize, die in einer veränderten Zielperspektive stecken, deutlich zu machen, müssen Chancen und Risiken für die Beteiligten deutlich und plausibel kommuniziert werden. Gewinn und Verlust sind so auszubalancieren, dass nicht der Eindruck entsteht, am Ende als Verlierer dazustehen.

(Verteilungs-)Gerechtigkeit zu behaupten oder anzustreben, genügt allerdings nicht. Schwierig wird es, wenn Veränderungsprozesse sehr grundlegend sind, entsprechend länger dauern und die Ergebnisse weitgehend offen sind. Die Folgen und Effekte des Neuen (der Veränderung) können nicht aus dem Bisherigen deduktiv abgeleitet werden. Sie müssen bereitsim Vollzug der Transformation als Anreiz erfahrbar und damit antizipierbar werden. Vielfach müssen Anreize überhaupt erst geweckt und entdeckt werden, bevor sie motivierend wirken können.

Selbst wenn das alles gelingen sollte, darf man sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass man nicht „alle mitnehmen“ kann. Im Gegenteil: Die individualisierte plurale Gesellschaft kennzeichnet sich gerade dadurch, dass differenzierte Anreizkonstellationen existieren. Man muss akzeptieren, dass Formen des Kircheseins heute für unterschiedliche Menschen unterschiedlich attraktiv sind. Kirchenentwicklung kann daher nicht mehr zu einer einheitlichen Standardlösung führen. Es geht um differenzierte und flexible Lösungen, um lokale Kirchenentwicklungen, nicht darum, einen Kompromiss für alle zu finden, der keinen befriedigt. Wer geht, geht, wer bleibt, bleibt: Mixed Economy ist das Modell der Zukunft. Wofür die knappen Ressourcen eingesetzt werden, entscheidet die Wirkung, die damit erzielt wird, gemessen am Auftrag Mt 28,19f.

(7) Beteiligung organisieren – Selbstverantwortung induzieren

Die Erfahrung, das eigene Tun selbst steuern und darüber hinaus Prozesse und Entscheidungen in der Organisation mitgestalten zu können, hat eine stark motivierende Wirkung. Douglas McGregor hat das bereits früh erkannt. Er skizzierte zwei Führungstheorien, die völlig gegensätzliche Menschenbilder repräsentieren und starke Auswirkungen auf die Motivation der Mitarbeiter haben.

Die von ihm so genannte „Theorie X“ geht davon aus, dass Menschen von Natur aus faul sind. Motivation kommt grundsätzlich von außen in Form von Belohnung oder Sanktionierung. Gefordert ist eine straffe, kleinschrittige Führung in Form von Arbeitsanweisungen im Sinne des Scientific Management Frederic Taylors.

„Theorie Y“ nimmt im Sinne der Humanistischen Psychologie und des Human-Relations-Konzepts umgekehrt an, dass Menschen ihr Arbeitsfeld gestalten und sich entsprechend einbringen möchten, dass sie also leistungsbereit sind und sich für ein Unternehmen einsetzen, wenn Ziele transparent kommuniziert, Entscheidungen partizipativ gefällt, Verantwortung und Befugnisse übertragen, Kreativität und Kompetenz des Mitarbeiters geschätzt werden etc. Zufriedenheit kommt dann aus der Arbeit selbst und der Leistung, die man erbringt. Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung steht im Vordergrund. Die Mitarbeiter bringen sich mit ihren Fähigkeiten voll ein und übernehmen Selbstverantwortung. Auf diese Weise entsteht Zufriedenheit und Identifikation mit dem Unternehmen und seinen Zielen.

Die Erfahrung zeigt, dass jede Theorie in der Praxis die Annahmen herstellt (also induziert), von denen sie ausgeht. Mangelndes Vertrauen, kleinteilige Anweisungen und permanente Kontrolle erzeugen Unsicherheit. Die Mitarbeiter werden vorsichtig und halten sich zurück. Motivation, Arbeitsleistung und -qualität sinken. Umgekehrt führen die Übertragung von Verantwortung und die Beteiligung an Entscheidungen dazu, dass Mitarbeiter mehr investieren, Ideen entwickeln und ihre Ressourcen und Potenziale einbringen. Ergebnis ist nicht nur eine höhere Zufriedenheit, sondern auch eine bessere Arbeitsleistung und -qualität.

Wenn Menschen sich nachhaltig mit den Ergebnissen von OE-Prozessen identifizieren und diese mittragen sollen, sind Beteiligung und ein Maximum an Selbstverantwortung im Prozess unabdingbar. Auf diese Weise wird der Prozess zur Sache der Menschen selbst. Sie werden von Objekten zu Akteuren. Interne Kontrollüberzeugung wird gestärkt (vgl. Heider, Rotter).

(8) Freude am Experimentieren wecken – spielerisch vom Weg abweichen

Besonders nachhaltig ist eine Motivation, die von innen, aus dem Interesse am Tun selbst entsteht (intrinsische Motivation, vgl. Rheinberg). Das hängt damit zusammen, dass der Mensch einen ausgesprochenen Hang zum neugierigen und spielerischen Ausprobieren hat, bei dem analytische und kreative Fähigkeiten zusammenwirken. Diese Eigenschaft hat sich im Laufe der Entwicklungsgeschichte herausgebildet und einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Arten verschafft. Sie ist die Grundlage von Kultur, Zivilisation und Technik.

Bei der Gestaltung von OE-Prozessen ist aus psychologischer Sicht von zentraler Bedeutung, angemessene Rahmenbedingungen zu schaffen, um spielerisch Abweichungen produzieren und dadurch Unterschiede erzeugen zu können. Dazu bedarf es einer gelebten Kultur des Vertrauens, in der Fehler nicht sanktioniert, sondern als Ausgangspunkt für neue Erfahrung genutzt werden, und einer Lernarchitektur, die konvergente und divergente Prozesse miteinander verknüpft.

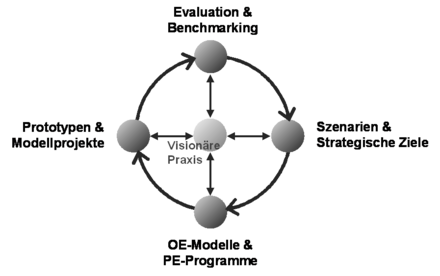

Nachhaltige OE-Prozesse initiieren zwei entgegengesetzte Suchbewegungen. Einerseits geht es darum, den Zielkorridor zu bestimmen, der – wie auf einer Landkarte – die Eckpunkte und Weggabelungen in der Zukunft markiert, um hierauf bezogen angemessene Fahrpläne zu entwerfen und Entwicklungsschritte zu gehen. Für komplexe Fragestellungen genügt ein solches rein konvergentes Vorgehen jedoch nicht. „Lösungen für komplexe Fragestellungen – etwa wie das Evangelium heute lebensweltbezogen oder milieusensibel plausibilisiert werden kann – sind nicht einfach deduktiv ableitbar, da es unmöglich ist, alle Randbedingungen im Vorhinein mit hinreichender Genauigkeit zu bestimmen. Lösungsideen müssen – ausgehend von Hypothesen – experimentell erprobt und validiert bzw. falsifiziert werden“ (Dessoy 2014, 15).

In einem innovativen, spielerisch-experimentellen Design werden ausgehend von unterschiedlichen Szenarien in Prototypen und Modellprojekten die Randbedingungen systematisch variiert, um aus den Effekten (Wirkungen) zu lernen und so Entscheidungen vorzubereiten oder zu validieren. Neben der Lust am Spielen und Experimentieren wird der Anreiz der Zukunft sichtbar und erfahrbar. Beides stärkt die Motivation.

5. Was hilft, Übergänge zu gestalten – Zusammenfassung

Motivation ist ein vielschichtiges Phänomen, das auf unterschiedlichen Ebenen psychischer Prozesse (biologisch, emotional, kognitiv, volitional) angesiedelt ist und sowohl von inneren als auch äußeren Faktoren beeinflusst wird.

Der motivationale Faktor in OE-Prozessen wird vielfach unterschätzt und gänzlich ausgeblendet. Die Motivationsforschung gibt eine Vielzahl von Hinweisen und Ansatzpunkten, Demotivation zu vermeiden und präventiv Motivation anzuregen oder auch rehabilitativ wiederzugewinnen.

Menschen haben nachweislich auch in organisationalen Zusammenhängen das Bedürfnis nach Vertrauen, nach Transparenz und Vorhersagbarkeit, nach Einsicht in Sinn und Notwendigkeit (Plausibilität), nach Zielklarheit und Stringenz (Orientierung), nach Partizipation und Beeinflussbarkeit (Kontrolle), nach Gerechtigkeit und Fairness, nach eigenem Nutzen und Zugewinn. Kommen in Veränderungsprozessen die skizzierten Prinzipien und Strategien zur Befriedigung dieser Bedürfnisse zur Anwendung, lassen sich bestimmte affektiv-motivationale Effekte bei den Beteiligten beobachten: ein Mehr an Zufriedenheit, Commitment, Identifikation, Loyalität und Einsatz- und Veränderungsbereitschaft. Kommen diese Bedürfnisse in Veränderungszusammenhängen zu kurz, erhöht sich der Stress, ist mit Gefühlen von Ambiguität, Angst und Kontrollverlust bis hin zu (gelernter) Hilflosigkeit zu rechnen, was die Motivation dramatisch reduziert, mit entsprechenden Ergebnissen auf der konkreten Verhaltensebene (vgl. Hron/Frey/Lässig 2005).

Prozesse des Übergangs sind stets mit Unsicherheit verbunden. Im Kern geht es darum, (1) die Möglichkeiten zu geben, Altes und Liebgewonnenes loszulassen, also Abschied zu nehmen, (2) im Hier und Jetzt den Sinn von Veränderung, Irritation und Unsicherheit zu erschließen und Raum für neue Erfahrungen zu schaffen und schließlich (3) im Blick auf die Zukunft Visionen zu generieren und Menschen zu inspirieren. Wenn dies gelingt, ist die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Weiterentwicklung der Organisation und ihrer Akteure hoch, weil es mitgetragen wird.

Abschließend muss festgehalten werden: Die Erkenntnisse der Motivationspsychologie sind ethisch-moralisch neutral. Ethik kommt nicht dadurch in die Organisation, dass sie Moral beansprucht oder behauptet, sondern dann, wenn sie beginnt, ihr Handeln auf Moral hin zu reflektieren, also die Kommunikation von Prozessen und Entscheidungen im Blick auf ihre moralischen Qualitäten zu überprüfen, genauer darauf, wie diese Achtung und Missachtung gegenüber Personen kommunizieren. Hier ging es ausschließlich um die Frage, welche Konsequenzen sich aus Erkenntnissen der Motivationspsychologie für die Gestaltung von Entwicklungs- und Veränderungsprozessen in Organisationen ergeben. Der ethische Diskurs muss in Veränderungsprozessen stets parallel geführt werden.